No。099

顧客ニーズとは何だ

2002.3.4

私の生活圏にあるコンビニは、セブンイレブンとファミマの2店なのですが、ちょっと離れたところにローソンもあります。

私の生活圏にあるコンビニは、セブンイレブンとファミマの2店なのですが、ちょっと離れたところにローソンもあります。

少し前、ローソン前を通りがかったら、ここで、「お金がおろせる」んですね。

都内のコンビニでは、だいぶ見かけるようになりましたが、うちの近所のセブンもファミマもその気配はありませんでした。

だから、「コンビニでお金がおろせる」という発想が、私のアタマに全然なく、いつも会社の近所のメインバンク(UFJ)に、わざわざ行列して、おろしてました。

UFJ銀行(ホント変な名前〜(-_-;))は、駅の向こう側という感じのところにあるんです。

普通の感覚としては、生活圏を越えてまでそこに行くということは、消費者はなかなかしませんよね。

よっぽどの理由がないと。

まあ、これが「商圏」の基本的考え方にもなるのですけど。

まあ、これが「商圏」の基本的考え方にもなるのですけど。

それが、思わぬところにATMを発見できたんで、結構嬉しかったりしました。

---

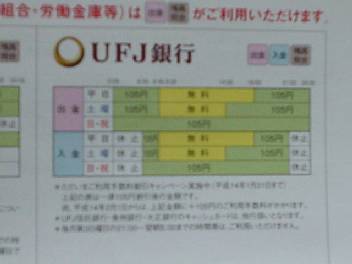

で、「取り扱い手数料はいくらなんだ?」と思って、チラシを持って帰ったら、平日の普通の時間は「無料」になっている。

「おーすげぇじゃん」と思って、試しに「105円の手数料」がかかる日曜日の夕方おろしに行ったら、「210円」引き落とされている。

チラシをよく見たら、02年1月末までのキャンペーン割引だった。(T-T)

せっかく、金融機関およびコンビニに対するCSが、超アガったところで、いきなり奈落の底に突き落とされた感じ。

せっかく、金融機関およびコンビニに対するCSが、超アガったところで、いきなり奈落の底に突き落とされた感じ。

チラシをよく見ると、「上記の表は一律105円割引後の金額です。尚、平成14年2月1日からは、上記金額に+105円のご利用手数料がかかります」と書いてある。

じゃあ、このチラシにある「無料」ってのは、今は「105円」かかるってこと?

もー、調べにゃあかんやないの〜。(--#)

ということで、調べてみたけど、これが驚き。

チラシと全く同じ情報しかありまへんでした。

http://www.lawson-atm.com/ufj.html

で、結局のところ、ここでいう「無料」とは、「0(ゼロ)円」の意味みたいです。

でも、「無料」と「0円」って、消費者の受け取る感覚は、微妙に違うはず。

「無料」だと、とにかく「無料」という感じがしませんか?

期間に関係なく無料という感じ。

違うのだったら、「キャンペーン中無料」とか明示すべきでしょう。

こんな誤解を招きかねないチラシを置いておくなよ〜。

これ、「重要事項」は、どんなに小さな文字でも、とにかく記載しておけばよいという、金融機関や不動産屋の発想ですね。

ユーザーの立場に全然立っていない。

しかもねぇ、サイトにある情報も、チラシをスキャンしただけの、GIFファイル。

もっとちゃんと作ってくださいよ〜。

私は、ナローバンドでインターネットやっているんだから、GIFは困るんすよ、重たくて。

ついでにファミマのサイトにも行ってみたけど、やっぱり同じGIFファイルを元にしたサイト。

コンビニのサイトは、イケてないな〜。

もっとお金をかければ?

---

何か釈然としないものを感じつつ、駅の方まで買い物に行ってみたら、なんだ、銀行のATMはどこもやっているんすね。(^-^;)

何か釈然としないものを感じつつ、駅の方まで買い物に行ってみたら、なんだ、銀行のATMはどこもやっているんすね。(^-^;)

そういや、最近は日曜日の午後って、近所に出かけていなかったから、気付かなかった。

いや、競馬に夢中だったり、まあその〜、子供もデカくなってきたから、買い物に一緒に行くまでもなくなってきてるし…。

ま、私のプライベートはどうでもいいとして、さすがに銀行のATMも手数料はかかるみたいですけど、それでも105円。

これじゃ、平日にも105円取られるコンビニのATMなんて流行るわけないじゃん。

ちょっと遠くまで歩いて、105円を節約するか。

時間がもったいないと考えて、105円をプラス払うか。

悩みどころですけど、とりあえず主婦は、確実に利用しないでしょうね。

主婦はシビアですよ、その辺。

主婦はシビアですよ、その辺。

---

でも、「銀行サンも、日曜のこんな時間まで営業するようになったんだな〜」と、別のところで妙に感心しました。

だって、ちょっと前まで、そう10年前くらいに、こんなこと考えられましたか(10年前じゃ、ちょっとじゃないか(^-^;))。

本来なら、「窓口業務」もやるべきだと思うんですけど、そこまではまだ無理か。

でも、大手で始めるところは出てくるでしょうね。

いや、出てこないとマズいでしょう。

だって、「平日の昼間にわざわざ銀行に行く面倒さ」って、尋常じゃないでしょう?

今、UFJがせっせとCMで流しているけど、たしかにその通り。

「できれば行かないで済む」なら、それにこしたことはない。

とはいえ、口座開設やら、それこそ資金繰りの相談だったら、もちろん行かざるを得ない。

とはいえ、口座開設やら、それこそ資金繰りの相談だったら、もちろん行かざるを得ない。

口座開設にはメールオーダーもあるみたいだけど、それも面倒っぽいし。

(以前、三和のメールオーダーで口座開設をしたら「印影が薄い」で、1回突き返されたことがあります…ま、私が悪いんですけど、何かむかつく)

---

「ユーザーが本当に使いたい時に営業しない店」って、凄いですよね。

もしかして、「隠れた名店」とかを狙っているのか?

もちろん皮肉で言っているんですけど。

銀行サンも、公的資金を借りる前に、営業時間をもっと延長するなりして、顧客ニーズに応える姿勢を見せなくては。

そうじゃないと、庶民の納得性は低いでしょう。

まあ、極端に言うと、不動産業者みたいに、水曜日を定休日としても、土日のどちらかをオープンにすべきだと思いますが。

でも、営業時間を延長することって、結構ギリギリの選択だと思います。

その会社(や業界)が「もっと儲けよう」と考えているのは確かだろうけど、その背景が、「営業時間を延長しないと売上が上がらないから」なのか、「顧客ニーズがそこにもあるから」なのか。

似ているけれど、微妙に違うはず。

例えば、うちの近所のマルエツ(ダイエー系)は、夏場は午前0時まで営業していました。

ヨーカドーだって、今時、夜の9時、10時までやっていることくらい当たり前になっている。

(シーズンによって閉店時間は変えているみたいですが)

これもちょっと前なら、考えられなかったでしょう?

サラリーマンが、多少遅めに帰っても、「スーパーが営業している」なんて考えられなかったはず。

食品だけじゃなく、スーツやYシャツだって買おうと思えば、買えるんですから。

スーパーが営業時間を延長しているのは、言うまでもなく「コンビニ対策」でしたが、それでも、キツいことはキツいみたいです。

ジャスコみたいに、郊外型が主体であれば問題ないのでしょうが、駅前型の店舗は、コンビニを意識せざるを得ない。

でも、かたやコンビニは学生のバイト主体だから、主婦のパート主体であるスーパーは、そもそもキツイ。

いつまでも体力勝負は難しいだろうなぁ。

---

その駅前から、つらつら帰ってくる途中に、この日曜日に「お休み」している店舗をいくつか発見しました。

その駅前から、つらつら帰ってくる途中に、この日曜日に「お休み」している店舗をいくつか発見しました。

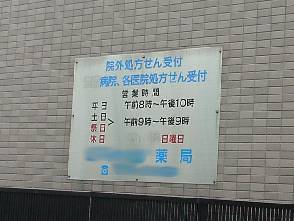

その一つがこれ。

薬局です。

店の名前と電話番号は、私がボカしたんですが、この看板にも涙ぐましい跡が見られます。

まず、「病院」の文字の前に修正の跡。

そう、この薬局の近所にある大病院の名前を消してあります。

これ、処方箋を持っていけば、どこの薬局でも薬をもらえるようになったためですね。

で、休業日の所も修正されてます。

よく見ると、前は、「第1、第3日曜」が休業だったみたい。

それが、「全部の日曜」がお休みになっちゃったみたい。

この薬局、私の通勤経路にあるんですけど、そういや「客が入っているのを見たことがない」な〜。

うん、流行っていないんでしょう。

駅前に、マツキヨもできたし。

早晩厳しいことになるんでしょうな〜。

---

で、もう一つがこれ。

そう、「ナショナルショップ」です。

うちの近所には、やたらと「松下のお店」があるんですよ。

すぐ近くのさびれた商店街に、なんと2店あって、少し離れた方に、もう1店。

これは、その離れた方の店です。

「定休日曜日」。

思いっきり書いてあります。

きついですな…。

ち なみに、自宅に近い方のナショナルショップは、ちゃんとやってますよ、日曜でも。

なみに、自宅に近い方のナショナルショップは、ちゃんとやってますよ、日曜でも。

やっぱり「キレイな店」は、それなりに流行っているのでしょうか、同じ松下の店でも。

松下電器の赤字は、今期いくらでしたか?

たしか相当ありましたよね。

何千億円規模だったか。

こうしてナショナルショップを見ると、松下電器が決断を下さなければいけないことの「重さ」を感じます。

いつかはどこかで切らなければいけないのでしょうが、これはできないな…。

うん、もし私が松下の社長だったら、絶対できないと思います。

「熱海会議」というんでしたっけ、松下幸之助が、販売店の店主たちを説得した会議は。

過去に散々お世話になっておいて、時代に合わなくなって無用になったから「切る」。

「時代に合わなくなるような経営」をしていた責任が、松下にあるのか、ショップにあるのかわかりませんけど、日本人の感覚ではやりにくいっす。

ゴーンやウェルチだったら、バッサリ切るんですかね?

ゴーンやウェルチだったら、バッサリ切るんですかね?

うーん。

---

こうして考えてみると、「営業時間を延長する余地があるだけマシ」という感じもします。

よほど儲かっている会社でもなければ、人を増やすこともできないでしょうから、結局は、従業員の体力勝負になりそう。

でも、体力勝負に持ち込めるということは、まだ改善の見込みがあるということ。

これが、かなり際どい話になってくると、「不採算店舗の閉鎖」とか、昨今新聞紙上を賑わしていることと同じような、「マイナス方向の話」が増えてくるのでしょう。

銀行も、折からの合併が進んで、店舗の統廃合もかなり進んだようですが、これが一段落したら、「営業時間延長」「土日オープン」の話が出てくるのでしょうか。

そして、それができない銀行は、また淘汰されるのでしょう。

日本の銀行は、4行体制になりましたが、これで終わりではなくて、次は、「2行体制」になるはずですから。

そう、自動車業界やビール業界と同じように。

自動車やビール以上に、銀行というのは、消費者が差別化できない商品・サービスを売っているんだから、もしかしたら「1行」になる可能性すらあると思うんですけどね。

「顧客ニーズも、あるうちが華」。

そんなことを思った日曜の夕方でした。

私の生活圏にあるコンビニは、セブンイレブンとファミマの2店なのですが、ちょっと離れたところにローソンもあります。

まあ、これが「商圏」の基本的考え方にもなるのですけど。

せっかく、金融機関およびコンビニに対するCSが、超アガったところで、いきなり奈落の底に突き落とされた感じ。

何か釈然としないものを感じつつ、駅の方まで買い物に行ってみたら、なんだ、銀行のATMはどこもやっているんすね。(^-^;)

主婦はシビアですよ、その辺。

とはいえ、口座開設やら、それこそ資金繰りの相談だったら、もちろん行かざるを得ない。

その駅前から、つらつら帰ってくる途中に、この日曜日に「お休み」している店舗をいくつか発見しました。

なみに、自宅に近い方のナショナルショップは、ちゃんとやってますよ、日曜でも。

ゴーンやウェルチだったら、バッサリ切るんですかね?