|

Column |

Home | ||

|

|

|||

|

今まで行ってきた作家活動を振り返ることで、反省も含めて これが終結でなく

|

|

||

| 江間一義のつくり出す映像はフィルム上に定着できない。プロジェクターのランプにフィルムが照らされ、その光がスクリーンに到達するまでの間に作者が介入し、思いもかけぬ形へと変容してしまう。彼はもっともすぐれたフィルム・インスタレーション作家の一人だろう。 「ディアトープ」(80年)ではプロジェクターの前の装置(何層ものレンズをギヤで動かす)の奇怪な回転音とスクリーン上を弧を描いて飛ぶ映像が印象的だった。83年の連作「小鳥たちのためにー風のランドスケープ」と「Pachelbelに捧げて」では、前者で揺れ動く12枚の鏡、後者でゆらめく水にプロジェクターの光を反射させてスクリーンに投影(音楽はその場でポータブル電蓄にイーノや弦楽四重奏の曲をかける)。作者=パフォーマーの微細な手の動きでスクリーン上の映像がデリケートに震え、揺れ動く美しい体験だった。それは官能的に増幅された映像の音楽である。

|

|

||

|

「地球の石」には、映像の表層性という意識が反復的運動とは異なる形で、繊細なテクスチャアとして現れていた。その感触は、江間一義のフィルム・インスタレーションにも見出される。それはすばらしくデリケートで美しい映像体験であった。 それぞれに揺れ動く十二枚の鏡(縦に三枚、横に四枚)に反射させた8ミリ映像(木にとまった小鳥が飛び立つ)をスクリーンに投影する 「小鳥たちのためにー風のランドスケープ」(1983)では、作者が細い棒で鏡を小さく揺するのだが、その微細な揺れがスクリーンにグラッと予想以上の大きさで反映し、スクリーンの天地を映像がはみ出したりする。 「Pachelbelに捧げてー水のランドスケープ」(同)さらにデリケートで、映像(太陽の光)を反射する斜めに置かれた鏡に一滴づつ水をしたたらせる(しかもちょうど太陽の光の位置に)。そのエロティックなまでの映像の感触は、水の増加とともに鏡の下方が大きな激しい波としてうねり、水滴と波と日光が(そして作者の「手」が)相互に作用しつつ織りなす、まさに美しい「光のタピスリー」となった。 それは「手」のデリカシーにすべてが委ねられ、またけっしてフィルム上に定着することのできない映像なのだった。映像をこんな純粋官能として考える作家に出会って、ぼくは驚き、また歓喜した。 西嶋 憲生

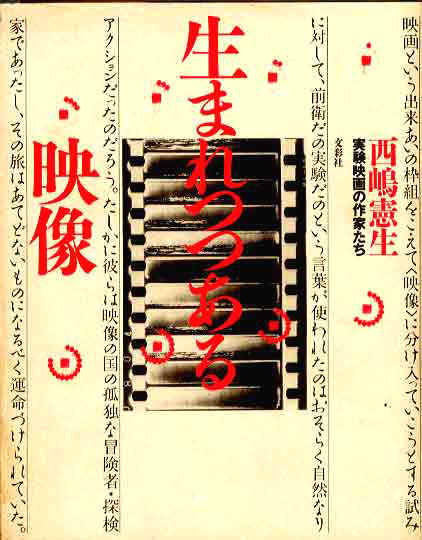

映像的な現実_実験映画の作家たち |

|

||