白兵

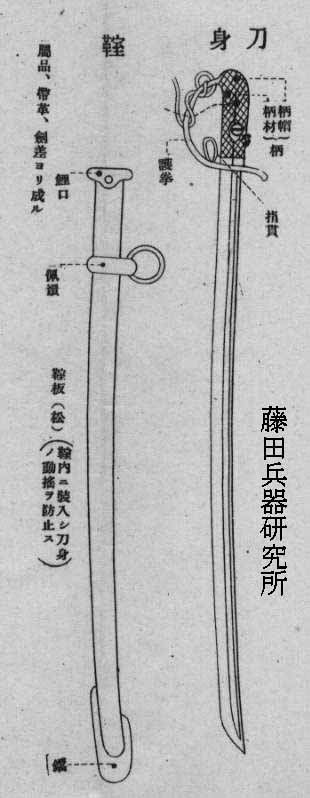

★指揮刀

「指揮刀」は将校が平時に「軍刀」の代りに佩用するサーベルタイプの軍刀であり、原則として「刀身」は模造刀身を仕込んでいる場合が多い。

平時の演習等で多用されたために「指揮刀」の名称で呼ばれており、「柄革」が「白革」ではなく「黒革」であるほか「駐爪」が付いていないケースがほとんどであり、「軍刀」と同様に一般兵科と騎兵科用の二種類のバージョンがある。また、稀に「実刀刀身」を仕込んだり「駐爪」を備えたものもある。

大正時代初期の演習で騎兵将校が佩用している「指揮刀」。外見は所謂サーベルタイプの「旧式軍刀」に酷似しているが、多くの「指揮刀」は「刀身」が細見の模造刀身であるほか、「駐爪」が付いていないケースが多い。

★私物軍刀 其の一

戦争が始まった場合、正規に軍刀の所持が許されている「帯刀本文者」以外にも、多くの下士官・兵が私物の軍刀を装備して戦場に赴きました。

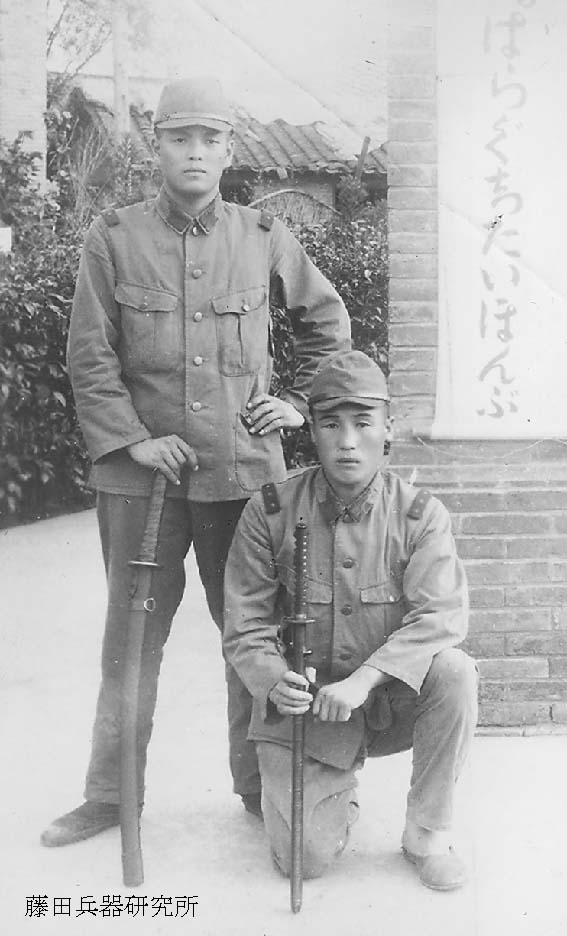

昭和十四年に支那大陸で写されたプライベートアルバムに写る二人の上等兵で、各々が「脇差」をベースとした「私物軍刀」を所持している。両者ともに「脇差」の「鞘」を革で包むとともに「革帯」に佩用にするための金属製の「佩環」が「鞘」に付けられている。また右の上等兵は柄部分の「柄巻」を護るために布を巻きつけている。両者とも昭和五年制定の「防暑衣」を着用している。

★昭和十三年制定軍刀(将校・准士官用)

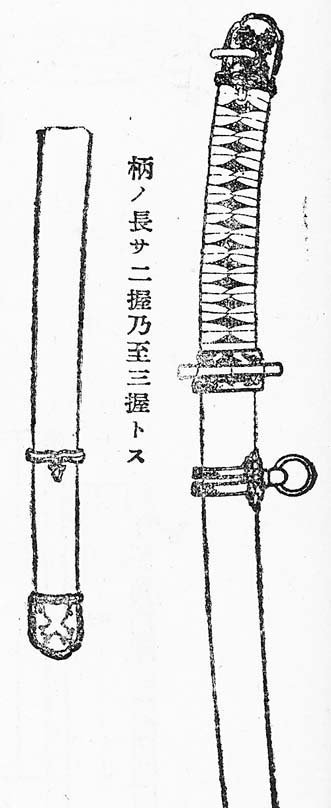

昭和十三年に制定された「将校」・「准士官」用の軍刀外装であり、将校各自が自己で調達した「刀身」に併せて「外装」を定めたものであるために、下士官・兵用の制式軍刀である「三十二年式軍刀」や「九五式軍刀」のように厳密な寸法の規定はない。

軍刀は携帯に際して「刀帯」を用いるが、多くは「略刀帯」が用いられ左腰部分に吊られるほか、状況に応じて「略刀帯」にある通称「ズベラバンド」と呼ばれる「刀挿」に挿して携帯する場合もある。

また階級に合わせて「将官」・「佐官」・「尉官」用の「刀緒」がある。

○陸軍服制に見る軍刀

| 刀身 | 品質 | 品質 | |

| 柄 | 品質 | 朴材白鮫皮著 | |

| 柄頭 | 黄銅、銅鍍金櫻葉及櫻花を浮彫刻し金色小縁とす | ||

| 鳩目 | 二重裏菊座付金色金具 | ||

| 目貫 | 二双櫻花金色金属 | ||

| 縁金 | 黄銅、銅鍍金櫻葉及櫻花を浮彫刻し金色小縁とす | ||

| 柄巻 | 茶褐色の革又は絹絲若は綿絲製丸打紐 | ||

| 猿手 | 茶褐色の革又は絹絲若は綿絲製丸打紐 | ||

| 鍔 | 品質 | 黄銅、金鍍金表裏共四隅に櫻花各四を浮彫刻す | |

| 鞘

|

品質 | 鋼(下鞘朴材)、燐酸鹽皮膜法錆止を施し帯青茶褐色 | |

| 鯉口 | 黄銅、銅鍍金櫻葉及櫻花を浮彫刻し金色小縁とす | ||

| 佩鐶 | 櫓金 | 鋼、銅鍍金 | |

| 鐶 | 鋼、銅鍍金 | ||

| 座金 | 黄銅、銅鍍金櫻花を浮彫刻し金腰を施す | ||

| 帯金 | 黄銅、銅鍍金金色小縁とし上部に櫻葉及櫻蕾を浮彫刻し金腰を施す | ||

| 責金 | 黄銅、銅鍍金金色小縁とし柏葉金色金具 | ||

| 鐺 | 黄銅、銅鍍金櫻葉及櫻花を浮彫刻し金色小縁とす | ||

| 制式 | 佩鐶は鯉口より約六十粍に、責金は鐺より焼く百六十粍上方に設く |

||

| 寸法形状 | 図の如し | ||

| 備考 | 戦時事変に際しては本制式類似の刀を用ふることを得 | ||

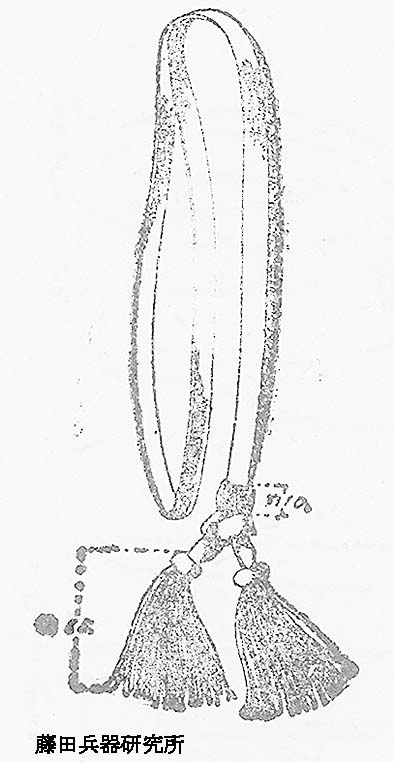

★刀緒

将校・准士官の軍刀につける「緒」であり、「柄」の「猿手」に装着する。使用時は軍刀の脱落防止を目的として「緒」を右手手首に通して「緒締」を締めて手首に固定して使用する。

「刀緒」は平打絹紐製の「緒」と、絹糸組の「緒締」と、84条の絹糸製の「総」から構成され、サイズは全長約740ミリである。また、階級識別の為に「緒」は表面は「茶色」であるが、裏面が「将官用」は「赤」と「金糸」、「佐官用」は「赤」、「尉官用」は「青」の装飾が施されている。ほか「緒」・「緒締」・「総」もこれに準じた装飾が施されている。

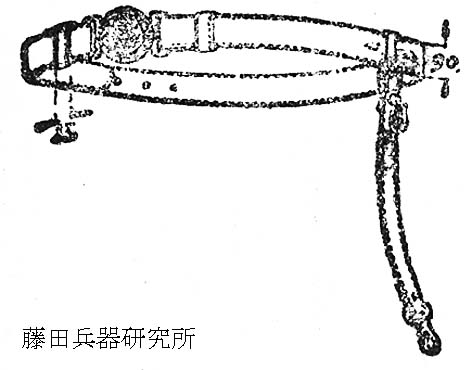

★刀帯

軍刀を吊る時に用いる黒革製のベルトであり、階級の識別のために「将官」と「佐官」はベルトの裏側が紅革ないし緋絨であり、「尉官」と「見習士官」はベル裏側が藍革ないし藍絨である。軍跨のウエスト部分にベルト同様に巻いて装着するが、「見習士官」は刀帯を軍衣の上に着用する。

「軍刀」は、「刀帯」の左腰部分にある「釣革」ないしは銀色金属の「釣鎖」により腰につるす。

実際の場合、多くの将校はこの「刀帯」よりも幅広で装着が軽便である「略刀帯」を用いる。

「軍刀使用状況例-1」・・・NEW

昭和十六年十二月に滿洲で写された某部隊将校団の記念撮影であり、前列左から四名の将校は昭和十三年制定の外装の軍刀を装備しており、右端の将校はサーベルタイプの「旧式軍刀」を装備している。

拡大写真 ① ② ③ ④ ⑤

①「鞘」は「鉄鞘」を用いており、「柄」部分に「柄巻」を保護する目的で「白布を」巻いている。「鞘」は破損防止と防音を目的として「茶革製」の縫い付けるタイプの「鞘覆」が巻かれている。

②右に同じく、「鞘」は「鉄鞘」を用いており、「柄」部分に「柄巻」を保護する目的で「褐色布」を巻いている。「鞘」は革製の「鞘覆」が巻かれている。

③④「鞘」は破損防止と防音を目的として、ボタンで取り付けるタイプの革製の「差覆」が巻かれている。

⑤新型の外装を装備している左の四名に対して、唯一サーベルタイプの所謂「旧式軍刀」を装備しており「鞘」部分は茶革の「鞘覆」が巻かれており「刀緒」も旧制の物をそのまま使用している。

★騎兵槍

日露戦争でのロシア軍騎兵との戦闘の戦訓から、一般騎兵の襲撃用槍として開発されたものであるが、火力の発達により騎兵では使用されなくなり、「近衛騎兵」の供奉時に用いられるようになった。

後にこの「騎兵槍」は、素材の改良をうけて「八八式騎兵槍」となる。

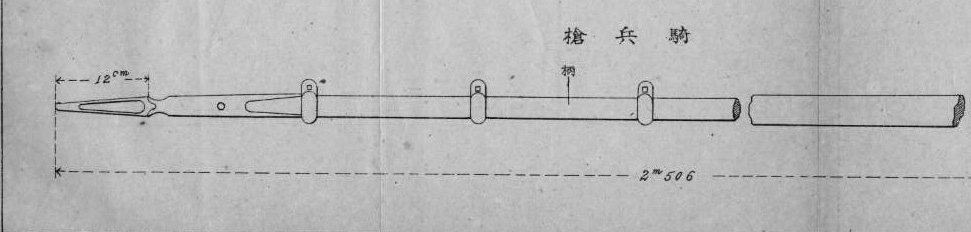

騎兵槍

○騎兵槍データー

全 長 2506ミリ

槍身長 126ミリ

重 量 1720グラム

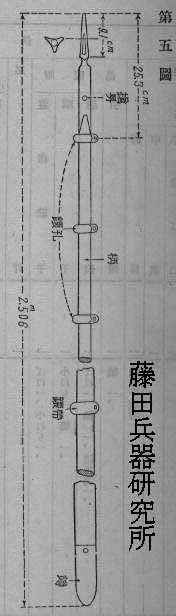

★八八式騎兵槍

欧州大戦での、「独・仏騎兵戦闘」の戦訓をもとにして、近代戦遂行用に従来の「騎兵槍」に改良を施した、国軍最新式の「騎兵槍」。

「槍身」に当時最新式の「ステンレス(耐錆鋼第1号)」を使用したほか、「柄」も従来の「騎兵槍」に使用されていた「かし」よりも弾力があり破損しにくい「しろかし」を使用している。

ただし、この「八八式騎兵槍」も制定後に、「近衛騎兵」の供奉用となる。

○八八式騎兵槍データー

全 長 2506ミリ

槍身長 91ミリ

重 量 2100グラム

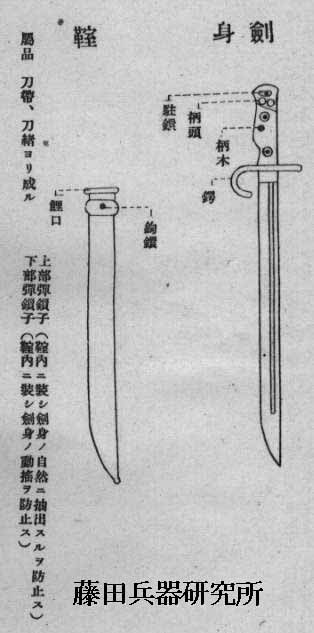

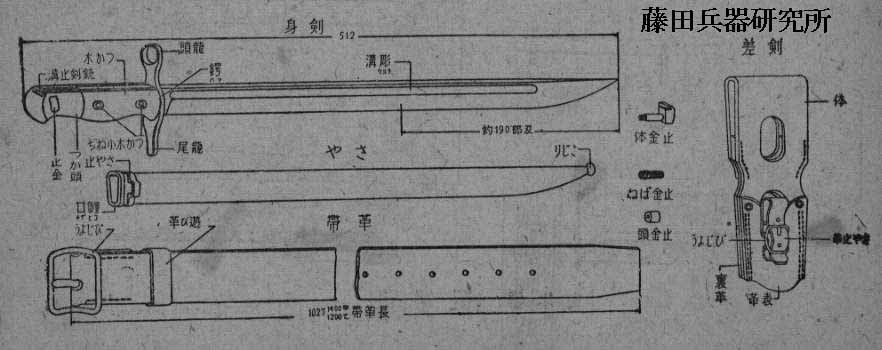

★三十年式銃剣

「三十年式歩兵銃」の制定と相成って、制式化された国軍の基幹銃剣で、「三十年式歩兵銃」以降の昭和20年まで国軍の「小銃」・「騎銃」・「軽機関銃」・「機関短銃」に装着して、白兵戦に使用された。

刃は剣身の先頭から190ミリの所までつける。

○三十年式銃剣データー

全 長 512ミリ

身 長 495ミリ

剣身長 400ミリ

重 量 635グラム

★三十二年式軍刀

明治32年に制定された、兵・下士官用の軍刀で、片手握りのサーベルタイプの軍刀である。

「騎兵」等の「乗馬本文者」用の刀身の長い「甲」と、「歩兵」等の「徒歩者」用の刀身の短い「乙」がある。

片手での操作に便利なように、「護拳」の中に「指貫」と呼ばれる「人さし指」と「中指」を入れる革製のリングが装備されている。

○三十二年式軍刀データー

全 長 甲-1002ミリ 乙-930ミリ

身 長 甲-967ミリ 乙-906ミリ

刀身長 甲-836ミリ 乙-774ミリ

重 量 甲-1423グラム 乙-1358グラム

・三十二年式軍刀装着状況

大正期中庸から昭和の初めに掛けての時期に撮影された騎兵の写真であり、「騎兵用刀帯」を用いて左腰部分に「三十二年式軍刀―甲」が装備されている。

通常、騎兵の下士官・兵の軍刀は乗馬の場合は鞍の右部分に装備するが、この写真では写真撮影を考慮してか将校と同一に左腰部分に吊っている。写真の騎兵は「四四式騎銃」を背負い、足回りは旧式の長靴をはいている。また鞍には鞍嚢や旅嚢が装着されていない。

・三十二年式軍刀手入状況

支那事変下の昭和十二年に撮影された写真であり、刀身の研磨と清拭をはじめとして「三十二年式軍刀」の手入れ状況が写し出されている。

左から三人目の兵員は制式の「革脚絆」を付けている。

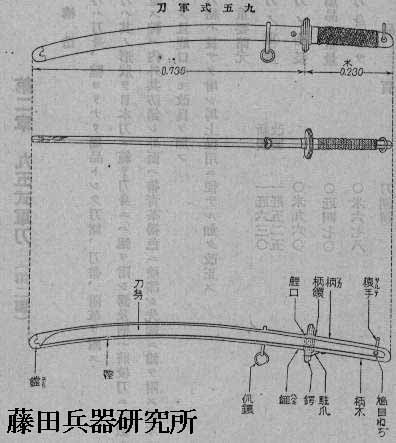

★九五式軍刀

昭和10年に従来の「三十二年式軍刀」に替わって制定された、兵・下士官用の軍刀で日本刀形式のスタイルをとっている。

過去の戦訓より、「目釘」を2本にしたほか、「鞘」でも格闘が出来るように鞘の強度を増して大型の「こじり」を装備している。また「柄」は将校軍刀と異なり黄銅製で銅メッキが施されている。

○九五式軍刀データー

全 長 960ミリ

刀身長 678ミリ

重 量 1630グラム

★三十年式銃剣-後期型

「九九式小銃」の制定にともない制定された銃剣。

従来の銃剣との相違点は、「叉銃」時に銃剣の「カギ」を使用しなくなったことから、「鍔」から「かぎ」が省略されているほか、「支那事変」・「ノモンハン事件」等の戦訓により、「剣身」の発光防止のために最初から「黒染加工」が施されている。

○三十年式銃剣-後期型データー

全 長 512ミリ

身 長 495ミリ

剣身長 400ミリ

重 量 635グラム

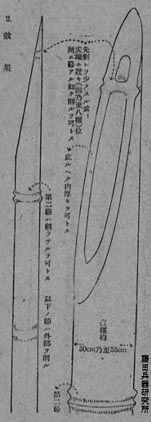

★竹槍

軍で「竹槍」を使用したのは「支那事変」下での輜重兵の後方自衛用に作製・使用されたのが最初で、大東亜戦争勃発後の昭和17年より、国内・外地で戦意高揚と後方警備の目的をもって盛んに「竹槍」訓練が開始される。

昭和19年以降の「本土決戦期」では、国軍の沿岸防備部隊や国民義勇戦闘隊の主要武器となる。

制作に際しては、切断した全長1.7~2メートルの竹の先端部に20度の角度で刃を付けて、先端部分強化のために植物油を塗布して弱火で加熱する。先端部分強化のために竹の節の第1節が刃の部分に来るようにして、竹の節の第2節は刺突時のストッパーとするために残し、第3節以下は、操作に便利なように削り取る。

使用方法は、銃剣術と同様であるが、そのほかに「薙刀」の様に振り回して敵を殺傷する応用使用法も存在する。

竹槍

○竹槍データー

全 長 一般用 1.70~2メートル

少年用 約1.5メートル

直 径 一般用 約4センチ

少年用 約3.5センチ

竹の材質 生ないし生乾きの竹

★木槍

「竹槍」の竹のかわりに、木で作成した「槍」。

刃は「竹槍」のように、20度の角度を付けずに、木の先端部分を丸く削って刃とする。

運用法は、「竹槍」と同様。

木槍の先端部拡大図

竹槍の先端部拡大図

○木槍データー

全 長 一般用 1.70~2メートル

少年用 約1.5メートル

直 径 一般用 約4センチ

少年用 約3.5センチ

★戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具

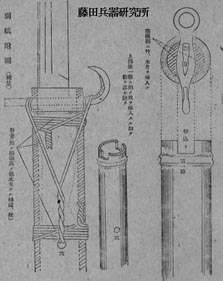

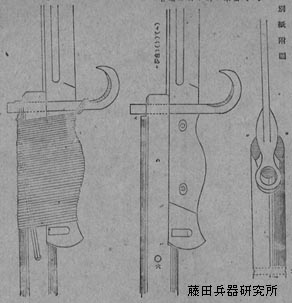

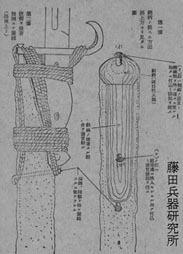

「戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具」は、「小銃」を持たずに「銃剣」のみを装備した部隊が白兵戦を有利に行うためのサポート機材である。

「満州事変」・「支那事変」・「大東亜戦争初期」の白兵戦の戦訓を元にして、昭和17年7月に「陸軍戸山学校」が、今後の壮絶なる大東亜戦争を戦い抜くために作製したマニュアル「銃剣術指導必携」のなかに、「戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具」として紹介されており、陸海軍部隊で広く作製・使用された。

戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具-竹筒の先に銃剣を縛着

戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具-樹木の先に銃剣を縛着-1

戦場ニ於テ着剣銃ニ代用スベキ刺突用具-樹木の先に銃剣を縛着-2

銃剣術指導必携